耳の働きと難聴の弊害について

耳が聞こえること、当然と思っていませんか。人は毎日、何百万もの音を聞き分けていると言われます。話し声や鳥のさえずり、危険を感じるような異常な音など、さまざま音は「脳」によって判別されています。ここでは耳の重要性と難聴について解説します。また、補聴器購入の補助金や医療費控除についても紹介します。

投稿日 更新されました

聞こえについて

補聴器について

歳を重ねることは、誰にでも避けられないことです。そのため、早くから耳について知識を深め、耳を傷めない方法や難聴の兆候が見られたときの対処法を覚えておくことは、予防という意味でもとても大切です。ですが、おしゃべりの声や音楽が聞こえるのはごく自然なことで、何か理由がなければ疑問を持つ機会はあまりないかもしれません。

多くの方がすでにご存知のように、耳は加齢やストレスによって聞こえづらくなる場合があります。もし耳が十分に機能しなくなったらどうなってしまうのでしょうか。耳の構造

正常な聴覚は多くの器官が協調することで実現されています。そのうちの1つでも正常に機能しなければ、聴覚に支障が出てしまうのです。「耳」をイメージすると、耳介(一般的に「耳」「耳たぶ」と呼ばれている部分)と、外耳道(耳の穴)がすぐに思い浮かびますが、その他にもいくつかの器官があります。

外耳は、簡単に言うと外から見える耳の器官で、耳介(耳殻)、外耳道、鼓膜からなっています。

鼓膜の内側にあるのが耳小骨を含む中耳です。耳小骨は、鐙(あぶみ)骨、砧(きぬた)骨、槌(つち)骨という、3つの小さな骨で構成されます。中耳には、鼓室内の圧力を調整する耳管も含まれています。

そのさらに奥にあるのが内耳です。ここには蝸牛、前庭、三半規管があります。

耳の構造がお分かりいただけたのではないでしょうか。それでは次に耳の働きを見てみましょう。

聴覚の仕組み

耳介には音を耳道に注ぎ込む漏斗のような役割があります。耳たぶの形から、なんとなく想像がつきますよね。

音の振動が耳道から鼓膜に伝わり、鼓膜の振動はさらに耳小骨に受け渡されます。耳小骨は振動を増幅し、蝸牛に向かってさらに奥へと音を伝えます。

蝸牛は渦巻き状の器官で、リンパ液で満たされた内部には微細な毛が生えています。この毛が外部から伝わってきた振動を神経インパルスに変換します。そして神経インパルスが聴覚神経から脳に送られ、脳で選別されて音として認識されるのです。

この複雑なプロセスは、呼吸や血流と同じく、たとえば眠っているときのように特に意識しなくても、毎日、絶えることなく生じています。夜中に何かの物音で目覚めることがあるのは、耳の機能がちゃんとが起きていて、周囲の情報を集め、身の安全を保とうとしているからです。耳の機能を理解すると、聴覚の大切さが改めて分かりますね。

難聴の種類

先程ご紹介したとおり、聴覚には多くの器官が関係しています。難聴とは、これらの器官のどこかに問題が生じ、外部からの音が聞こえづらい状態になってしまうことを言います。主な原因として考えられるのは、加齢、大きな騒音、脳の損傷などです。難聴は軽い症状でおさまることもありますが、重症化してしまう場合も少なくないので、少しの聞きづらさを感じたら、耳のケアを十分に行う必要があります。

難聴には多くの種類が存在します。例えば機能性難聴では、聴覚を得るために必要な器官に異常がなくても、音が聞こえづらい状態になります。また、継続的な何らかの問題によって徐々に聞こえづらくなることもあります。難聴は医療によって治る場合もありますが、多くは持続してしまうため、聞こえる度合いに応じて適切な対処が必要です。ポピュラーな難聴対策としては、補聴器を使う方法が考えられます。

ここで、難聴の種類についてもう少し詳しくご紹介しておきましょう。

それぞれの難聴の名称をクリックすると、より詳しい情報を確認できます。

- 感音難聴: 高齢の方や騒音の大きい環境で生活する方に最も多いタイプの難聴です。蝸牛内の有毛細胞が疲労・損傷することで、音が聞き取りづらくなります。一度発生すると治らない場合が多くあります。

- 伝音難聴: 中耳に障害があるときに生じる難聴です。たとえば、液体、腫瘍、耳垢などが外耳からの音の伝達を妨げている場合が考えられます。通常は障害を取り除くことで解消できます。

- 混合性難聴:感音難聴と伝音難聴が混合した状態を指します。感音難聴は永久的な障害ですが、伝音難聴を解消することで症状の軽減が可能です。

- 耳鳴り: 耳鳴りは感音難聴など別の要因によって生じることが多いため、これ自体が症状というよりも、別の問題の兆候ととらえたほうが良いでしょう。耳鳴りの治療には、より根本的な問題を解消する必要があります。

- オーディトリーニューロパシー(聴覚系神経障害): この症状は、さまざまな原因によって聴覚神経が影響を受け、音が聞こえづらくなった状態を指します。問題は耳自体ではなく、脳と神経です。

難聴の原因

病気による難聴の多くは、出生時、またはその後1~2年の間に生じます。遺伝の他によく報告される発症例は、妊娠中のお母さんがおたふく風邪などの感染症にかかったケースです。また、赤ちゃんが髄膜炎やはしかなどになると、難聴を発症することがあります。成長してから発生するものは、多くの場合、感染症や大きな音を長期間聞き続けることが原因です。高血圧や糖尿病なども難聴のリスクを伴います。

ここまで読んで、聴覚に不安を感じた方も多いかもしれません。難聴にならないためにも、まずは日頃から健康維持に努めましょう。病気以外で難聴になるのを防ぐ確実な方法は、周囲の環境に注意し、大きな音がする状況を避けることです。建設現場やコンサートホールなどで働いている方は、耳栓をするように心がけてください。

また、スピーカーやヘッドフォンで音楽を聞いている方は、ボリュームに注意してください。大音量で音楽を聞きすぎたことが原因で、多くの若者が低年齢でイヤフォン難聴や耳鳴りを発症します。耳は皆さんが思っている以上に敏感な器官です。日々いたわってあげてください。

難聴の最も一般的なケースは、加齢によって聞こえづらくなる「加齢性難聴」です。「年のせい、しようがない」と思うかもしれませんが、難聴の進行をそのままにしておくと、コミュニケーションが不足し、孤立が進み、最終的には認知機能の低下やうつを発症するリスクが高まります。

聴力検査の重要性

難聴の対処法は、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診して医師に相談することです。しかし、難聴に気づかないまま長い年月を過ごしてしまう方も少なくありません。人間の脳は極めて適応力が高く、時間とともに難聴に慣れてしまいます。難聴を治療しない期間が長ければ長いほど、難聴の症状は悪化します。

必要なのは、さらなる問題が起こる前の早めの対処です。これまでお伝えしたような耳の働きを知ることは、難聴の早期発見の第一歩。定期的に聴力検査を受けて、音の聞き取りに問題があると感じたら、迷わず聴覚の専門家に相談してください。難聴が生じている場合でも、発見が早ければそれだけ進行を抑えやすくなり、頭痛やストレスといった体調不良の予防にもつながります。まずは、シグニアのオンライン聞こえチェックを受けてみてください。

補聴器が役に立つ場合の補助金や医療費控除

医師に補聴器が役に立つと判断された場合、早めの補聴器装用をおすすめします。日本では、難聴を自覚してから補聴器をつけるまで、かなりの期間が空いてしまいます。これは、難聴を医療の対象として手厚い公的補助をしているヨーロッパ諸国に比べて、補聴器の自己負担額が高いことが要因のひとつとも言えます。

日本では難聴者のうち、聴力レベルが一定以下まで低下している人は、「身体障害者福祉法」に基づいて聴覚障害の程度に応じて下記の「程度等級」が認定され、身体障害者手帳が交付されます。その場合、補聴器の交付をはじめ、様々な公的制度を利用することが可能です。具体的にはお住まいの地域の役所に確認してください。

2級:両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)

3級:両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

4級:1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

6級:1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの

(40㎝以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2.1側耳の聴力レベルが90dB以上、他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの

しかし、この制度では一番軽い6級でも両耳70dB以上の「高度難聴」しか対応していません。軽度・中等度難聴の方は、少しでも経済的負担を軽減するため、「医療費控除」の制度が利用できます。補聴器購入費用を含め1年間の医療費合算がある程度の金額を超えた場合に、税金が軽減される制度です。この制度を利用するには下記の手順をご参照ください。

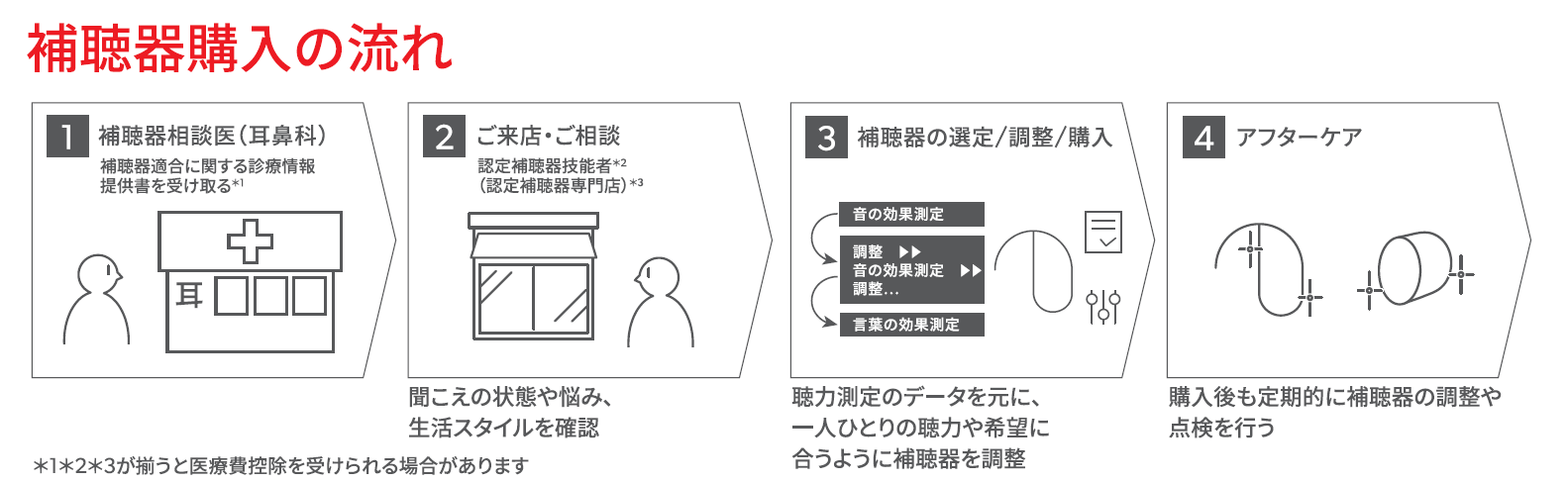

1. 補聴器購入前に「補聴器相談医」を受診しましょう

まずは「補聴器相談医」の資格を有する先生を受診します。(補聴器相談医は「日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会」公開の「補聴器相談医」リストから調べることができます。補聴器が必要と判断された場合、使用者が希望すれば、補聴器相談医が「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してくれます。

2. 「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を持って補聴器販売店へ

耳鼻咽喉科を受診した後、「認定補聴器技能者」が在籍している「認定補聴器専門店」で補聴器を購入すれば、販売店から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと領収書を発行してもらえます。

3. 確定申告における医療費控除として申請する

その年の確定申告の際、税務署から求められた場合に「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと領収書を提出すれば、税金が軽減されます。

補聴器の医療費控除を受けるには様々な条件がありますので、制度を利用したい場合は、ぜひお近くの耳鼻咽喉科や補聴器販売店にご相談ください。