聞こえの仕組みと難聴の種類・特徴

難聴とは、耳が聞こえにくい状態を指します。一言で「難聴」といっても様々な種類があります。大きく分けると、「伝音難聴」、「感音難聴」、「混合性難聴」の3つ。 これらの難聴は、耳のどこで障害が起こっているかによって分けられており、それぞれ対処方法も異なります。

投稿日 更新されました

聞こえについて

補聴器について

聞こえの仕組み

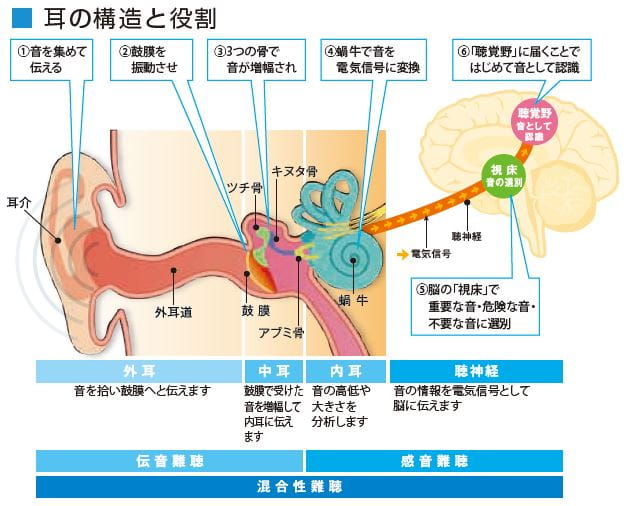

難聴を理解するために、まず耳の構造と聞こえの仕組みを説明します。耳は3つの部分から成り立っています。

●音を集めて鼓膜へと伝える「外耳」(つまり、耳たぶと耳あなですね)

●鼓膜で受けた音を耳小骨(耳の中にある小さな骨)で増幅する「中耳」

●音の高低や大きさを分析し、音の振動を電気信号に変換する「内耳」

音は耳の3つの部分を通った後、聴神経を通じて最終的に脳に到達し、そこで初めて音として認識されます。このような複雑なステップを経て私たちは音を聞いているのです。

難聴の種類とそれぞれの原因

耳のどこか、もしくは脳に障害が起こると、音の伝達が妨げられて、難聴が起こります。外耳や中耳に障害が発生している場合を「伝音難聴」といい、内耳や脳に問題がある場合を「感音難聴」といいます。伝音難聴と感音難聴の2つが同時に起こる難聴は「混合性難聴」です。

●伝音難聴:外耳や中耳になんらかの障害があることで起こります。外耳道炎、急性中耳炎などでは一時的な症状である場合も多く、薬物治療などで改善することが多いです。

一方、鼓膜や耳小骨の損傷や障害を引き起こす病気、例えば、滲出性中耳炎、鼓膜穿孔(慢性中耳炎)や耳硬化症などは、手術で改善することもあります。治療が難しい場合でも、補聴器を装用することで適切な音を内耳に届けられれば、問題なく聞こえる例も多くあるのが特徴です。

●感音難聴:生まれつきの先天性のもの、突然発症する突発性難聴、年月をかけてゆっくり現れる騒音性難聴・加齢性難聴など、様々な理由で内耳や脳に障害が発生するのが、「感音難聴」です。

突発性難聴は早期の薬物治療等で改善することもあります。騒音性難聴や加齢性難聴などは、現在は治療は困難ですが、難聴レベルによっては、補聴器で聞こえを補うことで生活を改善できることがあります。また重度難聴の方は、人工内耳手術を行うことで聞こえが改善する可能性があります。

●混合性難聴:伝音難聴と感音難聴の両方の症状が現れます。どちらの症状が強いかは人によって異なるため、治療方法も異なります。

聴力に関して気になる症状があれば、まずは耳鼻咽喉科医を受診してください。どのタイプの難聴なのか、治療や補助器具によってどれほど改善されるか、医師が全面的な検査により診断してくれるでしょう。補聴器の装用を勧められた場合は、補聴器を取り扱っている販売店で専門スタッフに相談してください。

感音難聴は最も一般的な難聴

特定の年齢以上のほとんどの人は、ある程度の感音難聴を経験します。高齢者の耳が遠くなる「加齢性難聴」も感音難聴の一つです。加齢性難聴がなぜ起こるのか、内耳の構造をもっと詳しくみてみましょう。

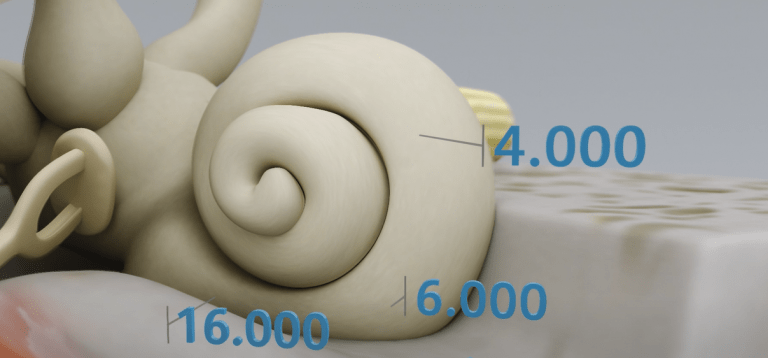

音は外耳と中耳を通って耳の奥に伝わり、さらに奥にある内耳に入ります。内耳には、音の感覚刺激を生み出す渦巻き状の器官、蝸牛があります。蝸牛の内部には、音を電気信号に変える「有毛細胞」が並んでおり、外から伝わってきた音を神経や脳に伝えています。

この有毛細胞は、加齢とともにダメージを受け、傷ついていきます。この細胞は一度傷ついたら元に戻らないので、脳に伝わる音が減り、だんだんと聞こえにくくなっていくのです。人によって聴力低下の速さは違いますが、誰にでも起こりうる老化現象です。多くは50歳代から聞こえにくくなりますが、早い人では30歳代から症状があらわれる場合もあります。

加齢性難聴は高い音から聞こえにくくなる

有毛細胞はその位置する場所によって、分析する音の高さ(周波数)が違います。蝸牛の入口付近の有毛細胞が一番高い音を分析し、奥に向かうに連れて低い周波数の音を分析します。入口に近い有毛細胞ほどあらゆる音にさらされるので、一番ダメージを受けやすいのです。だから年齢とともに、高い音から聞こえにくくなってくるのです。

日本語の場合、「あいうえお」という低い音の母音に、高い音の子音が加わります。つまり、子音の方が早く聞こえづらくなるということ。加齢性難聴でこの子音部分の情報が欠けていくと、「さかな(sakana)」が「あああ(_a_a_a)」に聞こえてしまうことだってありうるのです。

感音難聴の症状

視力や記憶力のように、聴覚も時間をかけてゆっくりと変化します。慢性的な感音難聴は、診断を受けるまで難聴に気付かないことがよくあります。しかし、いくつかの兆候がありますので、気になる症状があれば、聴力検査を受けることをお勧めします。

•騒がしい部屋で聞き取りにくい(カクテルパーティー効果が効かない)

•他人の声がこもって聞こえる

•特定の声(小さい音や高音など)が聞こえない

•会話で子音を聞き分けるのが難しい

•他の人がうるさく感じるぐらいテレビやラジオの音を大きくしてしまう

•耳鳴り

また、感音難聴がある人には、難聴自体が唯一の症状ではなく、次のような症状が現れることがあります。それは、脳に入ってくる音の情報が減ってしまうので、脳が一生懸命聞き取ろうとして疲れているからです。

•音楽、テレビ、ラジオを楽しめない

•周囲の音が入ってこないため何となく不安

•理由もなく、一日の終わりに疲労感を感じる

感音難聴の対処方法

難聴は、早い対処が良い結果につながります。聴覚は人体の他の部位と同じで、刺激を与え続けて器官を使い続けなければ衰えていきます。脳は常に聴覚からの刺激を受け、日々音を聞くトレーニングをしています。この刺激が無くなると、聞く力が低下するだけでなく、次第にコミュニケーション能力も衰退していきます。

加齢による感音難聴は、手術や薬で治すことが困難です。しかし、補助器具で聴力を補うことで、いろいろな症状を緩和することができます。その選択肢の1つが補聴器です。軽度難聴であっても、早期に最適な補聴器を装用し始めれば、より早く聞こえに慣れることができます。

感音難聴の予防

若いときに耳の健康に気を付けていた人は、年をとったときに感音難聴の程度が軽くなる、と報告されています。一方、騒音下にいることが多い特定の職業(建設業、音楽業界など)の方は、騒音が原因となる難聴の発生率が高いと報告されています。

前述のように大きな音に長時間さらされると、蝸牛内の有毛細胞が劣化し、感音難聴を引き起こしてしまいます。そのため、騒がしい場所では「耳を保護する」ことが重要です。コンサート、オートレース等大音量の場所では耳栓を着用し、その後耳を休めてあげてください。また、建設工事などの騒がしい状況で作業する場合は、常に保護具を着用してください。