3月3日は世界も日本も「耳の日」。耳の健康に注目しましょう!

3月3日は桃の節句、ひな祭りの日ですね。それから「耳の日」でもあることをご存知ですか?そして実は、日本だけでなく世界でも「耳の日」なのです。WHO(世界保健機関)が設定した「World Hearing Day」(ワールド・ヒアリング・デー)です。「耳の日」には、聴力にまつわるデータの発表や、「耳と聴覚のケア」に関する啓発活動が世界各国で盛んに行われます。

今年のWHOの「耳の日」テーマは「Changing mindsets: Let’s make ear and hearing care a reality for all!」。いったいどういう意味でしょうか。

投稿日 更新されました

聞こえについて

補聴器について

「耳の日」の由来

「耳の日」は、「ミミ」という語呂合わせや、「3」が耳の形に似ていることから3月3日なのだ、と何となく想像がつきますね。日本で「耳の日」が制定されたのは1956(昭和31)年です。耳や聴力について多くの人の関心を集めること、そして難聴と言語障害をもつ人たちの悩みを少しでも解決することを目的として、日本耳鼻咽喉科学会の提案により制定されました。

それから約50年後の2007年、WHOが3月3日を「International ear care day」(国際耳の日)とすることを宣言しました。2016年からは「World Hearing Day」という名称に変更されました。やはり「3」が耳の形に似ているという感覚は万国共通なのですね。

WHOの今年のテーマは

2024年の「World Hearing Day」に向けて、WHOは「Changing mindsets: Let’s make ear and hearing care a reality for all!(意識を変える:⽿と聞こえのケアを全ての⼈に!)」と呼びかけています。

耳と聴覚の問題は、誰にとっても身近な存在です。多くの人は、年を重ねるにつれて加齢性の難聴を経験します。しかし、WHOの調査では、世界的に耳と聴覚のケアのニーズの80%以上が依然として満たされていません。社会に深く根付いた「誤解」や「偏見」が、難聴の予防や対処の取り組みを制限する重要な要因となっています。

またWHOによると、難聴を治療しないと、世界中で年間1兆ドル近くのコストが発生します。これには、医療部門のコスト、教育支援のコスト、生産性の損失、社会的費用が含まれます*。例えば、難聴が健康状態や仕事に悪い影響をもたらし、難聴者自身が失う利益もありますし、社会全体で難聴による医療や教育支援の支出等が増えてしまいます。耳と聴覚のケアに関する考え方を変えることは、こういった費用を軽減するために非常に重要だと主張しています。

*2024年2月2日WHO発表ファクトシート「Deafness and hearing loss」

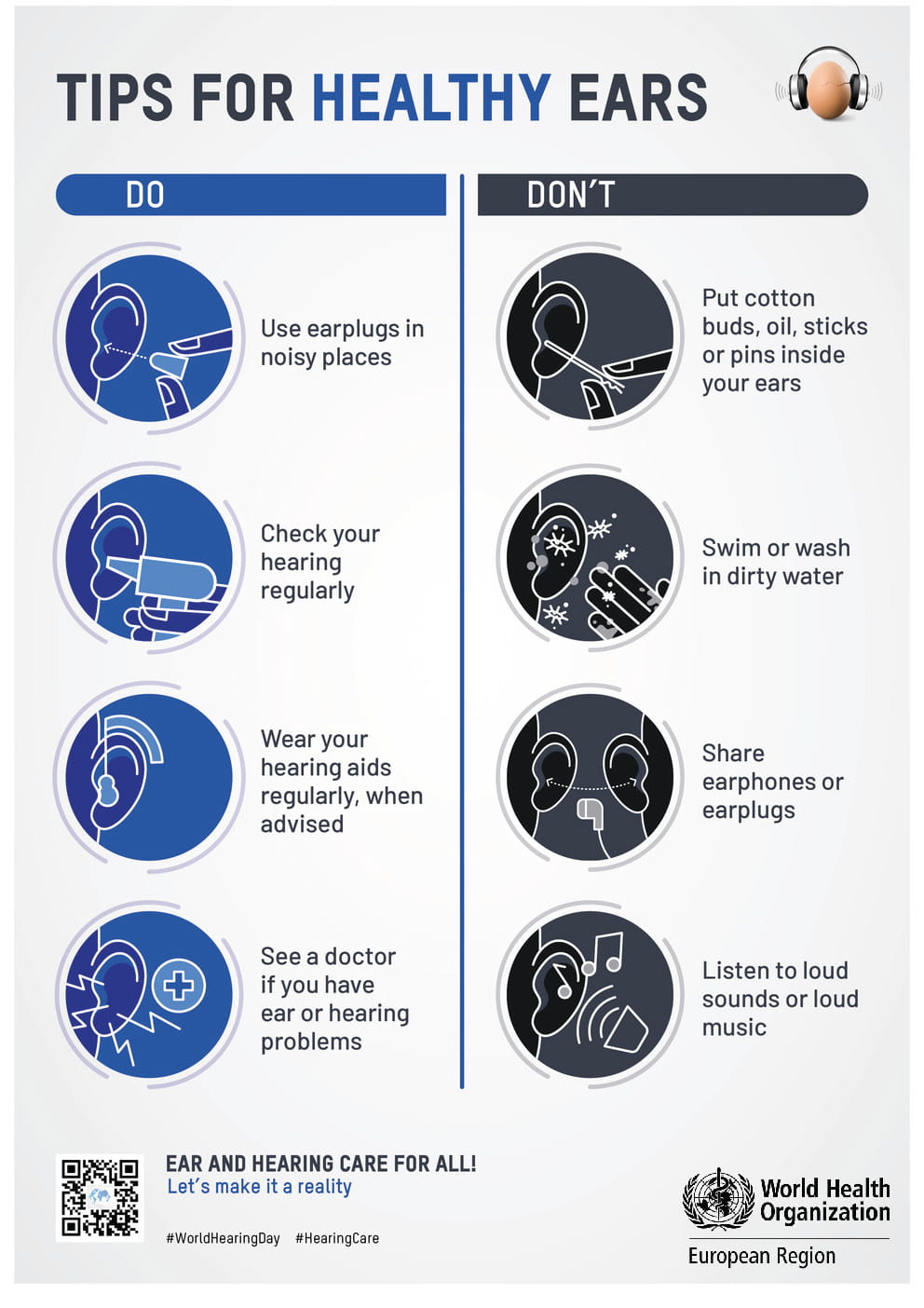

では難聴の予防や対処を阻害する要因としてどのような「誤解」や「偏見」があるのでしょうか。WHOは耳を健康に保つためのヒントとして下記のように説明しています:

●定期的に聴覚検査を受ける

●補聴器の使用を勧められたら、聴覚専門家の指導通りに装用する

●耳や聴覚に問題が生じたら、医師に相談する

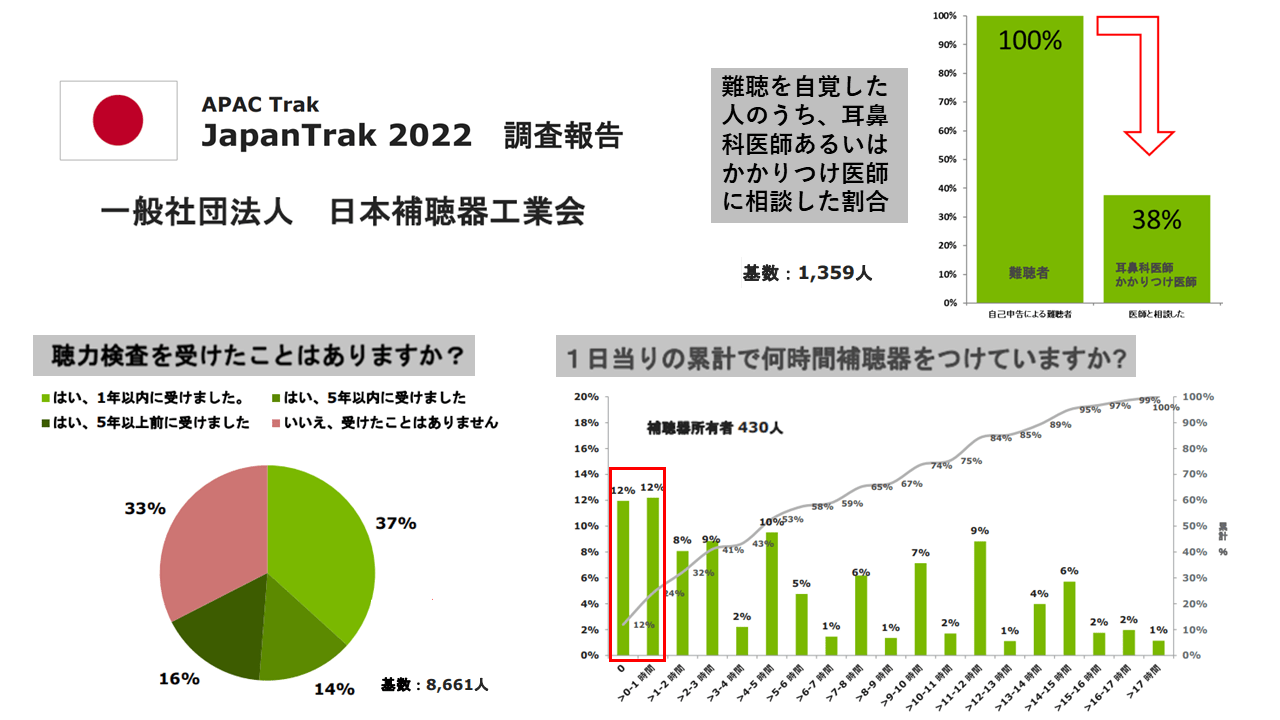

しかし、2022年日本補聴器工業会が実施した調査では、8600人余りの調査対象のうち半分が、5年以内に聴力検査を受けたことがない、という事実がわかりました。また、補聴器所有者の1/4程度は、利用時間が一日1時間以内ととても短いのです。難聴を自覚しても耳鼻科医師あるいはかかりつけ医師に相談した難聴者は38%に過ぎません。

耳や聴覚の健康に対する意識は、まだまだ低いと言えます。難聴にすぐに対処しないのは、難聴に対する誤解に由来するのではないかといわれています。

誤解その一:「難聴とは、すべての音が聞こえにくいこと。私はいろいろ聞こえているから大丈夫」、「まだ聞こえるから、もっとひどくなったら聴力検査を受ける」

誤解その二:「難聴は治らないから対処しても無駄」、「年のせいだからしようがない」

誤解その三:「補聴器はわずらわしいし、まだ難聴がひどくないからつけなくていい」

難聴は近視のような症状とは異なり、一律に「大きな音は聞こえて、小さな音は聞こえなくなる」というものではありません。多くの方は、ある特定の環境(騒がしい場所等)で聞こえにくい、あるいは特定の音(女性の声や、子音、鳥のさえずり等)が聞こえにくくなります。

また、確かに加齢による難聴は、手術や薬で完全に治すことは困難です。ですが、だからといって補聴器をつけなくても良いわけではありません。脳に音を届けることは、生活上の危険の回避や脳の活性化、認知症のリスク軽減にも寄与します。

自分や周りでできること

難聴を早く見つけて早く対策するためには、耳の健康に意識を向けることが重要です。聴力の衰えは、早ければ30代から始まると言われています。しかしゆっくりと進行するため、日常生活で実感するのが難しいのです。

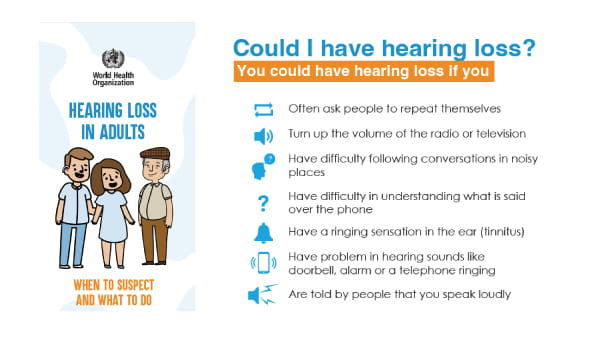

WHOは、耳の健康や難聴に対する意識向上のために、一般の方向けの冊子を複数公開しました。難聴の兆候を見つけるには、次のことに注意してみるとよい、と説明しています。

出典:WHOホームページ「Community Resource 1a: When to suspect hearing loss in an adult 」

●聞き返しが多い

●ラジオやテレビの音量を大きくしがち

●騒々しい場所で会話を理解するのが難しい

●電話での会話がわかりにくいと感じる

●耳鳴りがある

●玄関のチャイム、アラームや電話の着信音が聞こえないことがある

●話し声が大きいといわれる

以上の症状がある方は、ぜひ一度耳鼻咽喉科に受診して、聴力を検査してみてはいかがでしょうか。

難聴の対策と難聴の弊害

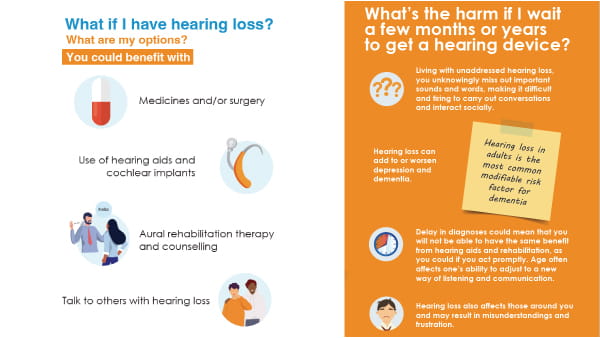

出典:WHOホームページ「Community Resource 1a: When to suspect hearing loss in an adult 」

難聴があるとわかった場合、どう対策すれば良いでしょうか。

医学的な治療や補聴器等、いろいろな対処方法があります。自分の症状にはどんな手段が良いのか、耳鼻咽喉科の診察を受けて、医者と相談して決めることをおすすめします。

ですが、対策することを躊躇する人も少なくありません。特に高齢の方に多いのですが、難聴があっても「年のせいだからしようがない」、「まだ何となく聞こえるから、もっとひどくなったら対策考える」等の考えを持つ人がいます。

しかし、難聴は早く対処すべきだと言われています。それは、難聴は単に聞こえないという「不便さ」だけではなく、他にも様々な悪影響を及ぼすからです。

WHOの冊子は、難聴による弊害を次のように説明しています。

●難聴を放置すると、無意識のうちに重要な音と言葉を聞き逃します。また、会話がおっくうになり、コミュニケーションを取ることに疲れてしまいます。

●難聴で認知症のリスクが増えます。認知症の要因のうち、一番多いのが難聴なのです。

●難聴の対処が遅れると、早期対処した場合に比べて、補聴器や聴覚のリハビリから得られる効果が減る可能性があります。年を取ると、新しい聞き方とコミュニケーションに順応する能力が衰えるからです。

●難聴は、話し相手や周囲の人の誤解を招く可能性があり、周囲の人にも悪い影響を与えます。

聞こえの低下を感じ始めたなら、すぐに行動を起こしましょう。

耳と聴力を守るには

WHOのMake Listening Safeのマーク

【出典】WHOのホームページ(https://www.who.int/activities/making-listening-safe)

良い聞こえをできるだけ長く維持するために、日常生活でどのように聴力を守ればいいのでしょうか。

実は意外と簡単で、「騒音対策をすること」、「耳の衛生管理を行うこと」で、良好な聴力を維持し、難聴の可能性を減らすことができるのです。

特に騒音対策は重要です。WHOは、生涯を通して良好な聴力を維持する手段として、「安全に聞くこと(Safe Listening)」がとても重要だ、と指摘しています。

騒音は時に、聴力に決定的なダメージを与えてしまいます。現在全世界で10億以上の若い人(12-35歳)が騒音による難聴のリスクにさらされています。携帯型音楽プレーヤーや、スマートフォンなどの大音量・長時間使用がその原因です。

また近年ワークスタイルの変化で、仕事上でイヤフォン等の音響器機を利用することが多くなっています。どんな年齢でも耳のケアを油断してはいけないですね。

人間の聴力が年齢とともに衰えていくのは自然なことですが、必要以上に騒音にさらされると、それよりも速いスピードで低下することがあります。騒音性難聴を防ぐ最も簡単な方法は、どんな場面でも音の大きさに注意することです。

●ボリュームに注意

音楽を聞くときは適正な音量設定を心がけてください。耳は環境に適応しやすく、大きすぎる音に慣れてしまうこともあるので、いつでも注意しましょう。

●時々耳を休める

長い時間音楽を聞き続けることは、聴覚への大きな負担になります。耳にも休憩時間が必要です。コンサートの翌日は大きな音を聞かないようにして、耳を休めるなどしてみてください。

●騒音のある環境に注意

音量85dB以上の大きすぎる音が聞こえたら、耳を痛める前にその場から立ち去ってください。

●耳栓で耳を守りましょう

すぐに大音量の環境から離れられない場合、耳栓などを活用しましょう。今は様々な耳栓が販売されています。会話や必要な音は聞こえるけれど、耳に負担がかかる音はシャットアウトしてくれるものもありますので、ぜひ試してみてください。