より自然な音のヒミツ:補聴器の「チャンネル」について徹底解説

「この補聴器は12チャンネルです」というような記載、見たことありませんか?もちろん補聴器の中にテレビのチャンネルが複数入っているわけではありません!補聴器の「チャンネル」とは?性能とどんな関係があるのでしょうか?補聴器を選ぶ時にどのような違いがあるのでしょうか?

投稿日 更新されました

補聴器について

便利な使い方

聞こえについて

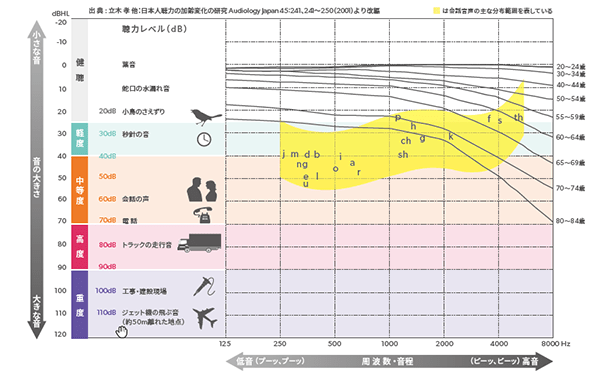

音の周波数と加齢性難聴

補聴器の「チャンネル」を理解するために、まずは「聞こえ」と音の「周波数」について説明します。

音は空気の振動によって発生します。その振動の速さ(1秒間に振動する回数)を数値で表したものが「周波数」で、[Hz](ヘルツ)という単位で表します。

振動がゆっくりな場合、つまり数値が小さい場合は、人間の耳には低い音として聞こえます。振動が速くて数値が大きい時は、高い音として聞こえます。人間の耳で聞くことができるのは、一般に20Hz~20,000Hzの音だと言われています。

「高くて小さい音」には子音も含まれます。例えば「ふ」という音は「F」と「U」という音からできていますが、この「F」は「高くて小さい音」なので、聞き取れなかったり、別の音と聞き間違えてしまうことがあります。例えば「ふき(FUKI)」という言葉を、「うき(UKI)」や「つき(TSUKI)」と聞き間違えてしまう、というものです。「(山菜の)フキを採ってきたよ!」と言われて、「え?月を取ってきたの??どうやって???」なんて聞き間違えてしまうこともあるかもしれません。

補聴器の役割

補聴器は、難聴によって聞こえにくくなった音を、再び聞こえるように大きくします。

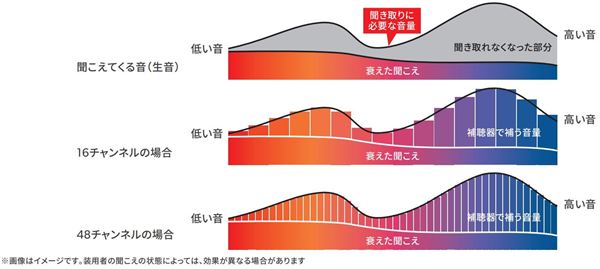

最近のデジタル補聴器は、マイクに入ってきた音を高さ(周波数)ごとに分割します。そして分割されたブロックごとに、別々の処理を行います。聞こえづらい高い音のブロックの音は大きくして、雑音が多く含まれるブロックの音は小さくして、十分に聞こえている低い音のブロックはそのままの大きさで…。最後にそれぞれのブロックをくっつけて、あなたの耳に届けるのです。

聴力は人それぞれなので、聞こえにくくなる音も異なります。補聴器は個々の聴力に合わせて、足りない音を増幅します。音の調整を細かくブロックに分けるほど、その人の聴力に合わせた適切な音の処理ができるようになります。

この「音を分けたブロック」のことを「チャンネル」と呼び、「音をいくつのブロックに分けているか」を表しているのが「チャンネル数」なのです。チャンネル数が多いほど音を細かく分けて処理するので、音のひずみが小さく、雑音を抑え、より静かで自然な音になります。

チャンネルが多いほど、性能がいい?

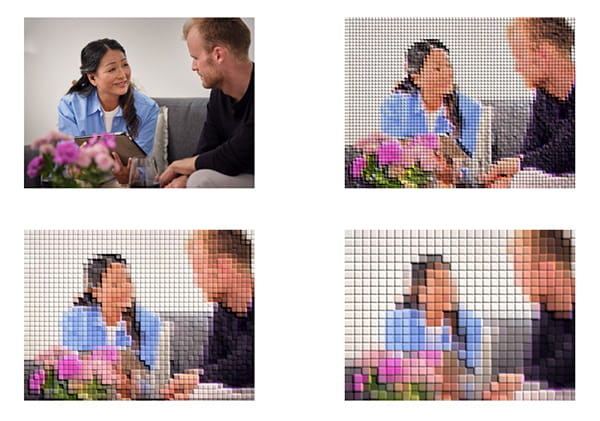

チャンネル数が多いほど、より自然な音になる。これは、デジタルカメラで撮った写真の「解像度」をイメージすると理解しやすいかもしれません。

パソコンやスマートフォンで写真を大きく拡大してみると、小さなブロックが見えてきますよね。このマス目が多いほうが写真がきれいにみえて、逆に少ないと粗くなります。

音の処理も同じで、チャンネル数が多いほど、きめ細かく音を処理することができます。だから「チャンネル数が多い→自然な音」になります。また、ブロックが多い分、素早く正確に処理する能力が必要ですので、「チャンネル数が多い→性能が高い」ということにもなります。*

*同シリーズ内での比較の場合

シグニア補聴器のチャンネル数は?

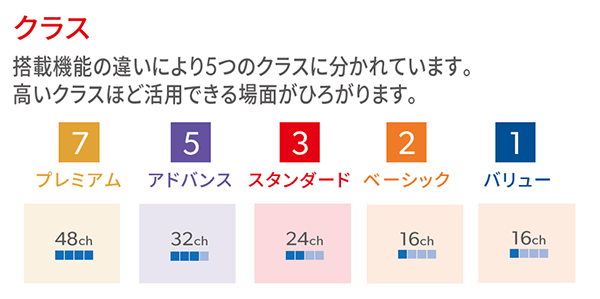

「チャンネル数」は、補聴器の性能を表す重要な指標の一つです。補聴器を購入する時は、形状や大きさだけではなく、ぜひこの「チャンネル数」にも注目してください。

シグニアは、補聴器の性能・機能を「クラス」という言葉で区別しています。同じ見た目の補聴器であっても、クラスが高いほどチャンネル数が多くなり、性能がよく、音がより自然に聞こえます。

また、同一のクラスでも、シリーズによってチャンネル数が異なる場合があります。

シグニアの「5クラス」の補聴器は「32チャンネル」でしたが、最新シリーズの「Signia IXシリーズ」では「36チャンネル」になりました。同様に「3クラス」は「24チャンネル」から「32チャンネル」になりました。

つまり同じクラスでも、最新のSignia IXシリーズ補聴器はそれ以前の器種に比べて、性能が良くなっているということになります。

違うクラスの聞こえを確認するには?

器種は決まったけど、どのクラスを選べば良いか迷っている人は、補聴器販売店で異なるチャンネル数の補聴器を聞き比べてみてください。店頭で試してみるだけではなく、シグニア補聴器の取扱販売店では、補聴器お試しレンタルを実施しているお店もあります。

店頭で希望のクラスを伝えたら、そのクラスの補聴器を2週間ほど自宅や職場等で試聴できます。例えば最初の1週間は7クラスを試し、次の1週間は5クラスを試す、というやり方もあります。

シグニアのWEBサイトでは、ご自宅近くの試聴レンタル実施店のご紹介を行っていますので、興味のある方はぜひ下記ページよりお申し込みください。