ご存知ですか?オンライン化に潜む「イヤフォン難聴」の危険性

ここ数年のコロナ禍の影響で、日常生活の様々な場面でオンライン化が進んでいます。テレワークやオンラインイベント、おうちでの動画試聴などが一般的になりました。これらに欠かせないのが、イヤフォンやヘッドフォンですね。普段使いしている方も多いでしょう。

実はこのイヤフォン・ヘッドフォンを多用する状況には、難聴を引き起こす危険性が潜んでいます。「イヤフォン難聴」という言葉を聞いたことはありますか?若い人も多く発症する「イヤフォン難聴」について、詳しくご説明します。

投稿日 更新されました

聞こえについて

「イヤフォン難聴」とは?

「イヤフォン難聴」というのは、読んで字のごとく、イヤフォンが原因で発症する難聴のことです。大きい音で、また長時間イヤフォンやヘッドフォンを使い続けると、耳がダメージを受けて難聴になってしまうことがあります。

「イヤフォン難聴」は「感音性難聴」という難聴の一種です。

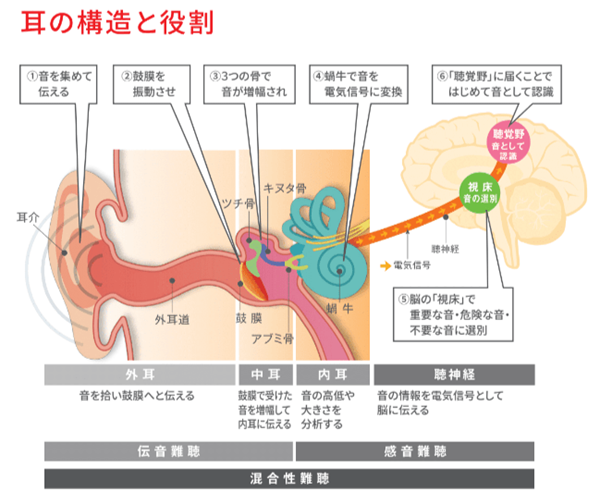

耳の中には音を分析するための専用の細胞、「有毛細胞」というものがあります。この図で「蝸牛(かぎゅう)」と書かれている部分の中に並んでいます。この細胞が音を感じ取って脳に伝えることで、私たちは初めて「聞こえる」と感じるのです。

大きな音を長時間聞くと、この有毛細胞が劣化してしまいます。有毛細胞は一度傷つくと再生することはありません。イヤフォンやヘッドフォンは耳のすぐそばで音が出ます。長時間使用することが多く、また知らない間に大音量になっていることがあるので、気づかないうちに有毛細胞を傷つけてしまい、難聴になってしまうのです。

「イヤフォン難聴」の予防対策

もちろん、イヤフォンやヘッドフォンを使ったら絶対に難聴になるわけではありません。適切な使い方をして楽しみましょう。

・音量を上げすぎない

多くの場合、利用しているデバイスの60%以下の音量に設定するといいとされています。デバイスによっては音が大きくなりすぎないように上限が決まっていたり、警告してくれたりしますので、そのような機能も利用しましょう。

・耳を休ませる

音量の調整をしていても、長時間使い続けるのは避けましょう。耳にも休憩が必要です。1時間ごとに10分程度イヤフォンを外して耳を休ませてください。また、必要ではないときには利用しない、ということも意識しましょう。

・自分のニーズに合わせたイヤフォンを選ぶ

雑音が多い環境でイヤフォンを使う場合、ついつい音量が大きくなってしまいます。遮音性が高い物やノイズキャンセリング機能がついている物を選ぶと、音量を上げすぎずに楽しめます。耳栓も自分のサイズに合ったものを選びましょう。

もし耳が痛い、聞こえ方が変わった、という症状があるなら、早めに耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。その時は、イヤフォンやヘッドフォンをどのくらい使っているかを先生にお話しするといいでしょう。

オンライン化が進む中、ますます使用頻度が上がるイヤフォンやヘッドフォン。便利なものですし、ファッションの一部にもなっていますから、楽しみながらも安全に使いこなしたいものですね。